木の実験・観察

研究室

木はどんな性質(せいしつ)をもっているのかな?

かんたんにできる観察から、楽しい実験まで、

きみの興味(きょうみ)に合わせてやってみよう!

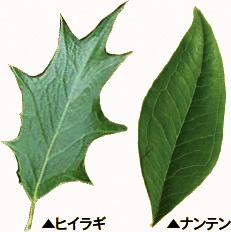

葉には、すじがある。これを葉脈というんだ。葉脈は、くきから水を運ぶための通り道だ。また、葉でできた養分を、くきへ運ぶ道でもあるよ。

葉脈だけを取り出してみよう。きれいな「しおり」になるよ。

ナンテンやヒイラギの葉がやりやすいよ。

- 実験は、必ずおうちの人といっしょにしよう。

- 実験前にこの実験方法をしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。

- 実験に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。

- 材料をなめたり、口に入れたりしないこと。

- 材料がついた手で目をこすったりしないように気をつけよう。

- 火を使うときは、おうちの人にやってもらおう。

- 火をつけるときは、まわりに燃えやすいものがないのを確かめ、絶対にそばをはなれないこと。

- 実験のあとは、おうちの人といっしょに手や道具をきれいにあらい、しっかりあとかたづけをしよう。

用意するもの

重曹ってなに?

正式には、炭酸水素(たんさんすいそ)ナトリウムという。水にとけたものはアルカリ性(せい)。アルカリ性のものは、タンパク質(しつ)をとかす。熱を加えると、二酸化炭素(にさんかたんそ)のあわを出し、水と炭酸ナトリウムに変わる。炭酸ナトリウムもアルカリ性。

実験しよう!

-

1

1水400mLを、なべに入れる。 ※アルミのなべは使わないこと。

-

2

2ふっとうしたら、弱火にし、

重曹を大さじ3ばい入れる。 -

3

3よくかきまぜる。

あわがたくさん出る。 -

4

4葉を入れる。

弱火で30分ゆでる。 -

5

5葉はうくので、ときどきはしでうら返す。湯気が手にあたると熱いので、はしは長めのほうがいい。

-

6

6湯が茶色くなる。

30分したら、火を止める。 -

7

7葉を取り出し、水に入れる。

冷やしながらよくすすぐ。 -

手でこするときは、必ずポリエチレンの手ぶくろなどをしよう

8ポリエチレンなどのてぶくろをして、つめでこすると、葉脈以外のところがとれる。

-

9

9使わなくなった歯ブラシで軽くこすってもよい。とりにくいときは、さらに少しゆでてみよう。

-

10

10葉を水であらい、

かわいたらできあがり。

緑色の葉のときはわからなかった、細かい葉脈が見える。水や養分の通り道は、葉にくまなくはりめぐらされていることがわかる。