木の実験・観察

研究室

木はどんな性質(せいしつ)をもっているのかな?

かんたんにできる観察から、楽しい実験まで、

きみの興味(きょうみ)に合わせてやってみよう!

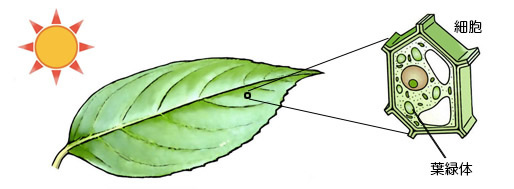

植物は、光をエネルギーとして使い、水と二酸化炭素(にさんかたんそ)から「デンプン」という栄養を作り出すことができるんだ。

デンプンをつくるのは、緑色の「葉緑体(ようりょくたい)」で、植物の細胞(さいぼう)の中にあるよ。

では、光が当たらなかったら、デンプンはできないのだろうか? 葉に光の当たらない部分をつくり、デンプンのでき方を調べてみよう。

- 実験は、必ずおうちの人といっしょにしよう。

- 実験前にこの実験方法をしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。

- 実験に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。

- はさみを使うときは、けがをしないように気をつけよう。

- 材料をなめたり、口に入れたりしないこと。

- 材料がついた手で目をこすったりしないように気をつけよう。

- 火を使うときは、おうちの人にやってもらおう。

- 火をつけるときは、まわりに燃(も)えやすいものがないのを確かめ、絶対(ぜったい)にそばをはなれないこと。

- 実験のあとは、おうちの人といっしょに手や道具をきれいにあらい、しっかりあとかたづけをしよう。

用意するもの

調べ方

葉に光のあたらない部分をつくっておく。

一日日光に当てた後に葉を取り、どこにデンプンができているかを調べる。

デンプンにふれたヨウ素液(そえき)は青むらさきに変わることを利用し、葉をヨウ素液にひたしたときの色の変わり方を調べる。

葉の緑色があると反応がよくわからないので、ヨウ素液にひたす前に、アルコールにつけて緑色をうすくする。

実験しよう!

-

はさみを使うときは、けがをしないように気をつけよう

1いらなくなったポリエチレンのふくろに黒の油性ペンで絵をかき、切り取る。

-

2

2朝、1をセロハンテープで葉にはりつける。うかないように気をつけよう。

※朝顔などのやわらかい葉が向いているよ。 -

3

3夕方になったら、葉をとり、

はりつけてある1をはがす。 -

湯をわかすのは、おうちの人にやってもらおう

4小さめのなべに湯をわかし、5分くらいにる。

※あまりにすぎると葉がぐにゃぐにゃになってしまい、あつかいにくくなるので気をつけよう。 -

5

5葉を取り出し、ペーパータオルにのせて水けをとる。

-

湯を使うときは、やけどしないように気をつけよう

6ボール(大)に葉をにた湯を注ぐ。

-

7

7ボール(小)を6のボール(大)に入れる。ボール(小)に消毒用エタノールを入れる。

-

8

87のエタノールの中に、水けを取った葉を入れる。やぶれないように気をつけよう。

10分くらいすると緑色がぬけ始めるが、30分ほど待つ。 -

9

9葉を取り出し、やさしく水あらいし、ペーパータオルで軽く水気をとる。

-

10

10浅めのさらに、ヨウ素(そ)入りうがい薬を葉がひたるくらい入れ、そこに葉を入れる。

-

11

11デンプンができているところが黒っぽくなってくるので、そのまま10分くらい待つ。

-

結果日光をさえぎったところは、黒っぽくならなかった(ヨウ素の反応(はんのう)がなかった)。

わかったこと光が当たらないところでは、光合成が行われず、デンプンはできない。

とうめいなおかしのふくろに印刷してある、文字や絵、写真などを切ってはってみよう。どんな絵ができるかな?